Die Lasertechnik wirkt heutzutage in alle Bereiche des Alltags. Nicht nur die Industrie nutzt die schier unerschöpflichen Möglichkeiten der Laserstrahlung für die Produktion, sondern auch für andere Bereiche des Lebens ist die Lasertechnik interessant. Dabei geht es nicht nur um bekannte Anwendungen, wie Schneiden und Schweißen. Die Forschungsgruppe von Prof. Steffen Weißmantel vom Laserinstitut Hochschule Mittweida (LHM) beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit der Erzeugung von Schichten aus Kohlenstoff mittels Lasertechnologie.

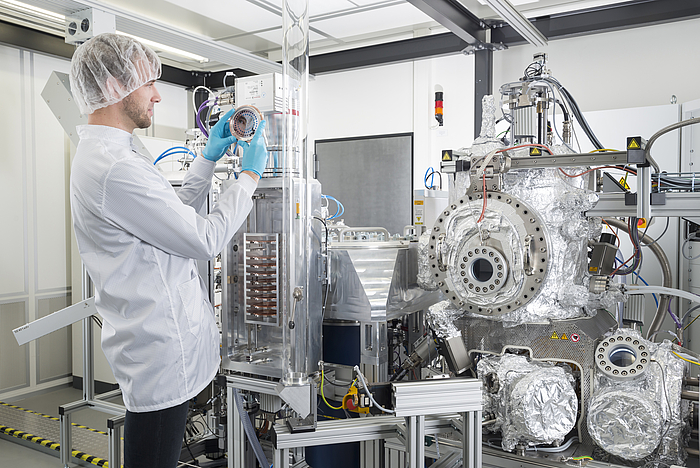

Bei den am LHM erzeugten, sogenannten ta-C Schichten handelt es sich um spezielle Vertreter der diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (engl. diamond like carbon – DLC), welche bzgl. ihrer Härte bis heute unübertroffen sind. ta-C, also tetraedrisch amorph gebundener Kohlenstoff, ist das zweithärteste Festkörpermaterial nach Diamant. Die Schichten werden am LHM mittels Laserpulsabscheidung (PLD) erzeugt und mit einem patentierten Verfahren mittels Lasertechnik nahezu vollständig entspannt. Das ist weltweit einmalig! So ist es möglich Schichten mit Härten von bis zu 70 GPa (vgl. Diamant: H = 100 GPa) bei Elastizitätsmodulen von 700 bis 800 GPa abzuscheiden. Damit sind die Beschichtungen extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß. Zudem sind sie auch sehr glatt und haben einen niedrigen Reibkoeffizienten (≤ 0,1). Dadurch sind sie für Anwendungen in Lagern, Führungen, Getrieben, etc. prädestiniert, d.h. überall dort, wo normaler Weise viel unerwünschte Reibung entsteht.

Die Schichten können auf den unterschiedlichsten Materialien aufgebracht werden. Neben Metallen und Legierungen auch auf temperaturempfindlichen Materialien, beispielsweise auf Kunststoffen und Gläsern, da die Schichterzeugung bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen von weniger als 90 °C stattfindet.

Die Schichten können auf den unterschiedlichsten Materialien aufgebracht werden. Neben Metallen und Legierungen auch auf temperaturempfindlichen Materialien, beispielsweise auf Kunststoffen und Gläsern, da die Schichterzeugung bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen von weniger als 90 °C stattfindet.

Mittels Laserpulsabscheidung können homogene Schichtdicken von wenigen Nanometern, also dem millionstel Teil von einem Millimeter, bis zu über 0,01 mm erzeugt werden. Dabei ist die Dicke beliebig wählbar. Eine Besonderheit dabei: Die Härte der Schicht kann zwischen 15 und 70 GPa völlig frei eingestellt werden. Damit können auch Schichten abgeschieden werden, die aus mehreren Einzelschichten bestehen, die alle eine unterschiedliche Härte aufweisen. Diese Mehrlagenschichtstapel werden auch Multilayerschichten genannt und bieten den Vorteil, dass die Eigenschaften der Beschichtung dem Material bzw. der Anwendung, für welche die Schicht gedacht ist, angepasst werden können.

Doch nicht nur für den Verschleißschutz sind die Schichten interessant. Sie haben auch noch andere herausragende Eigenschaften: Sie sind unter anderem auch chemisch resistent, biokompatibel und dotierbar und sind dadurch für die Medizintechnik, die Lebensmittelindustrie oder die Sensorik von Interesse. Zudem können die Schichten am LHM nicht nur abgeschieden werden, sondern anschließend auch noch mit dem Laser extrem fein strukturiert werden und so noch für spezielle Einsatzzwecke optimiert werden.

Aktuell beschäftigen sich die WissenschaftlerInnen am Laserinstitut Hochschule Mittweida unter anderem mit der Beschichtung von künstlichen Hüftgelenken. Durch die Beschichtung soll die Reibung und damit der Verschleiß des Gelenks verringert werden. Das hat zwei große Vorteile: Zum einen gelangt idealerweise kein Materialabrieb mehr in den Körper und zum anderen halten die Prothesen deutlich länger, vllt. ein Leben lang und müssen nicht, wie dies heutzutage noch der Fall ist, nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Die am LHM erzeugten ta-C Schichten sind für diese Anwendung ideal geeignet, denn einerseits ist Kohlenstoff biokompatibel, andererseits können die hier eingesetzten Multilayerschichten in ihrer Härte so variiert werden, dass sie perfekt auf den Implantatwerkstoff abgestimmt sind und optimale Eigenschaften aufweisen.

Aktuell beschäftigen sich die WissenschaftlerInnen am Laserinstitut Hochschule Mittweida unter anderem mit der Beschichtung von künstlichen Hüftgelenken. Durch die Beschichtung soll die Reibung und damit der Verschleiß des Gelenks verringert werden. Das hat zwei große Vorteile: Zum einen gelangt idealerweise kein Materialabrieb mehr in den Körper und zum anderen halten die Prothesen deutlich länger, vllt. ein Leben lang und müssen nicht, wie dies heutzutage noch der Fall ist, nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Die am LHM erzeugten ta-C Schichten sind für diese Anwendung ideal geeignet, denn einerseits ist Kohlenstoff biokompatibel, andererseits können die hier eingesetzten Multilayerschichten in ihrer Härte so variiert werden, dass sie perfekt auf den Implantatwerkstoff abgestimmt sind und optimale Eigenschaften aufweisen.

Dies ist aber nicht die einzige Initiative am LHM in Richtung direkter Anwendung der Lasertechnik für die Medizintechnik. Perspektivisch möchte das Laserinstitut noch mehr nicht technische Anwendungen erforschen. Passend dazu bietet die Hochschule Mittweida seit dem Wintersemester 2018/19 die Studienrichtung Biophotonik im Studiengang Lasertechnik/Physikalische Technik an.

Text: Michael Pfeifer

Foto: PLD-Anlage: Hochschule Mittweida, alle anderen Bilder: Laserinstitut Hochschule Mittweida